1970年代は、走りの性能に対する「忍耐の時代」だった。環境破壊につながる排ガスが社会問題化し、自動車メーカーは総力を挙げてこの問題と取り組まざるを得なくなっていたからだ。このため、クルマにとっての大きな魅力となる走りの性能は、優先順位の最後尾に回されていた。

それだけに、高性能車への憧れ(というより渇望と言ってよかった)は、1970年代終盤に排ガス問題が決着するのと同時に目を覚ましていた。

口火を切ったのは日産だったが、そのやり方はきわめて特徴的だった。当時の市販車メカニズムとしては常識外れのターボチャージャーを選択し、しかも高性能スポーツとは正反対のフォーマルセダン、430系セドリック/グロリアに搭載してきたからである。

当時、市販車ターボといえば、ポルシェ911やBMW2002のスポーツ系しか見あたらず、圧倒的なエンジン性能がターボの代表的なイメージとなっていた。もちろん、実用車として登場したサーブ99(1978年)も存在したが、ドライバビリティーも含めた過給制御の技術が難しく、これが量産ターボモデルの普及を阻んでいた。

こうした状況で、日産はターボシステムを燃費性能向上のデバイスと見なし、これを盾に運輸省(当時)に対して車両の認可申請を行っていたのである。なんとも豪胆(?)な話で、ターボシステムで好燃費化を図るというのは、なにか矛盾しているような気もするが、ハイギアード化されたターボカーを過給作用のない低負荷領域(つまり10モード燃費計測領域)で使えば、これよりローギアードなNA仕様車より燃費がよくなるのは当たり前というものだ。性能論の本音と建前をうまく使い分けた、商品企画の勝利と言えるものだった。

もっとも、こうした形式上の問題さえクリアすれば、高性能車の認可もやぶさかでないとする運輸省の対応は、裏を返せば、排ガス対策で活力をなくしていた自動車市場への消極的な支援姿勢と見ることもできた。

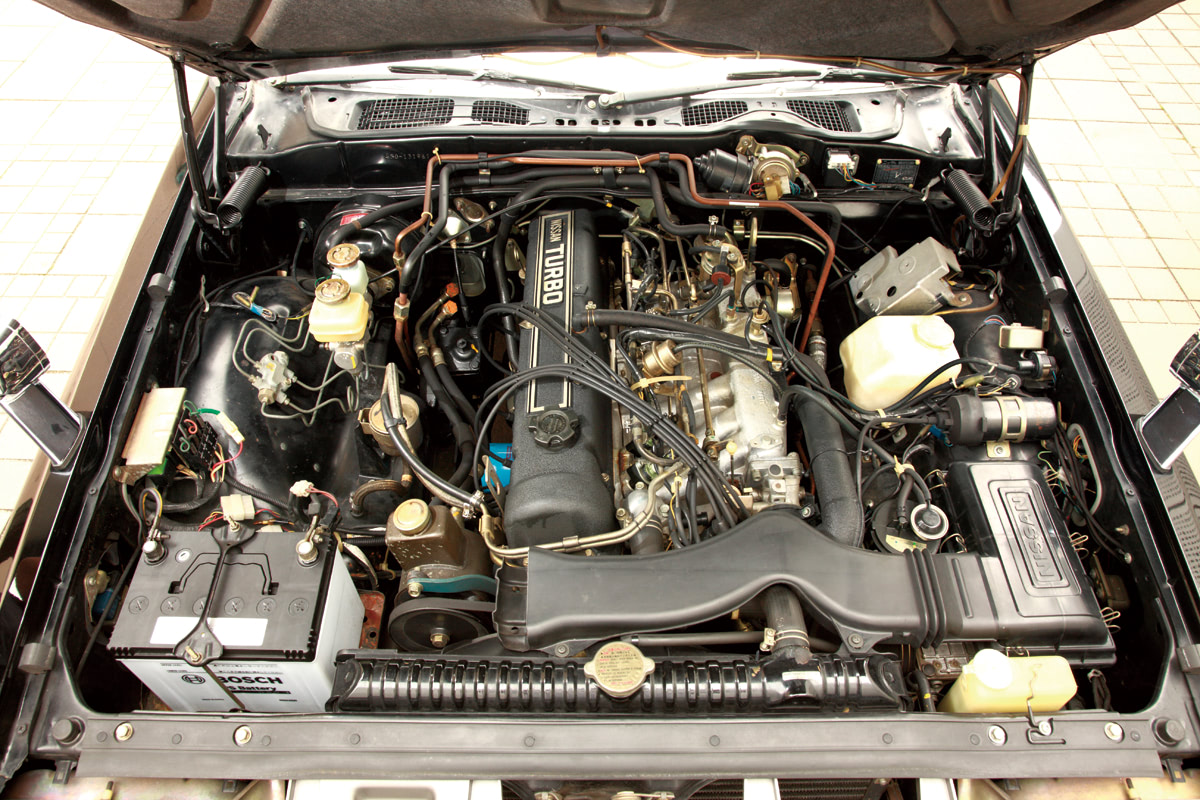

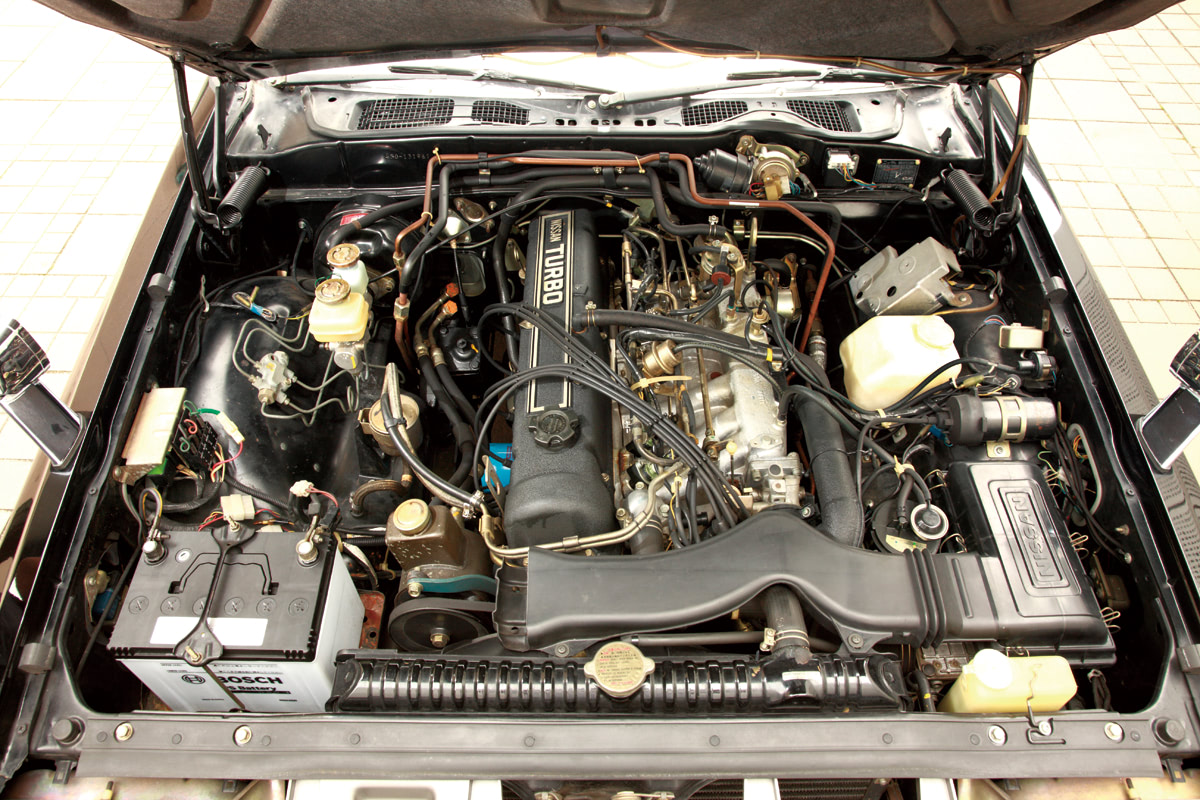

そんなセドリックターボで使われたL20E・T型エンジンは、すでに10年以上も日産の2L級主力エンジンを務めてきたL20型に、ギャレット製T03型タービンを装着して作られたもので、その開発は510ブルーバード以来レーシングターボを手掛けてきた特殊車両課が受け持っていた。

現代の技術水準から振り返ると、インタークーラーすら持たない簡易的なシステムで、低めの過給圧設定から145ps/21kg‐m(グロス値)を得ていたが、これがむしろドライバビリティーの妨げにならず、L20型エンジンに活気を取り戻させた功労者(?)として、その評価は高かった。

日産は、このセドリックを皮切りに910ブルーバード(1980年、Z18E・T型)、C31ローレル(1980年、L20E・T型)、C210スカイライン(L20E・T型)と矢継ぎ早にターボ攻勢をかけ、またたく間にフルラインナップ・ターボの車種体系を作り上げていた。

一方、日産とは好対照に、性能の指標をDOHCエンジンに求めていたトヨタは、それでもセドリックから遅れること1年で、S10系クラウン(1980年、M‐TEU型)で初のターボモデルを上梓。これに続きM系エンジンを積むMZ10系ソアラ、MA60系セリカXX、MX51/61系マークII/クレスタ/チェイサーでもターボ化を推し進め、日産のターボ路線と互角に渡り合えるラインナップを築いていた。

こうした意味では、三菱もターボ化の動きが早かったメーカーのひとつで、1981年にはギャランΣ/Λ(G63B型)でターボモデルを用意すると、1981年にはランサーEXターボ(G62型)を企画してスポーツ路線に参入。その後インタークーラー装着モデルへと進化を果たし、ラリーの分野でランサーターボの名前を高めていた。

ちなみに他の日本メーカーはといえば、1982年にマツダがルーチェ/コスモ、ホンダがシティ(ブルドッグ)、スバルがレオーネで、翌83年にいすゞがフローリアン・アスカで、1984年にダイハツがシャレード926で、それぞれ自社初となるターボモデルを送り出していた。

残る1社、軽のスペシャリストであるスズキは、85年にアルトターボを送り出していたが、軽自動車としては1983年の三菱(ミニカ)、ダイハツ(ミラ)に先を越される形となっていた。

こうしたターボ技術の一般普及は、世界的にも例を見ない日本固有の出来事となったが、実はこれを支えたのが排ガス対策の研究開発で得た、燃焼に関する膨大なデータとノウハウで、1970年代に10年間苦しんだ代償が、1980年代初頭に報われる形で花開いたものだった。その好例がホンダで、1980年代に入って間もなくF1に進出。80年代中盤、ターボ時代のF1で黄金期を築いたことは記憶に新しい。

さて、またたく間に技術スタンダードとして定着したターボだったが、長らく排ガス対策の檻に閉じこめられていた反動は大きく、一気にパワー戦争へと突っ走っていく。

トヨタの3T‐GTE型「ツインカムターボ」が口火となり、日産FJ20型が満を持して登場。スカイラインRSターボが2Lで205psを発生したのは、145psのセドリックターボが登場してから4年半後のことだった。

その後パワーウオーズはさらに激しさを増し、ついに80年代最終盤に登場したスカイラインGT‐R(RB26DETT型、280ps/40kg‐m)にまで行き着くことになる。

1980年代の始まりとともに実用メカニズムとして幕を開けたターボシステムは、ターボユニットだけでもセラミックローターを採用した低慣性モーメント型、セラミックローターとボールベアリングを採用した高効率型、可変機構を取り入れ排ガス流を制御するもの、シーケンシャルツインターボ方式など、数々の形式や方式が開発されて実用化に移されている。

もちろんこれらがテーマとしたのは、ターボチャージャーが宿命的に抱える加速応答性への対応で、高過給圧下でもスロットルレスポンスに優れるシステムの実現を可能にしていた。

ターボシステムは、その後も改良が続けられ、現在では小排気量エンジンとの組み合わせで環境性能を標榜するまでになっているが、動力性能を指向するシステムとしては、80年代終盤には一定の完成域に達していたと見ることができるだろう。

日本初のターボエンジン搭載車はS130フェアレディZになる予定だったが、当時の通産省が難色を示し、おとなしめの430セドリック/グロリアが選ばれた。

1979年12月に日本初のギャレット製T03型タービンを装着したターボ車として発売された430セドリック/グロリアに搭載されたL20E・T型エンジン。

当時の写真では低燃費や低騒音といった文字が並ぶ。

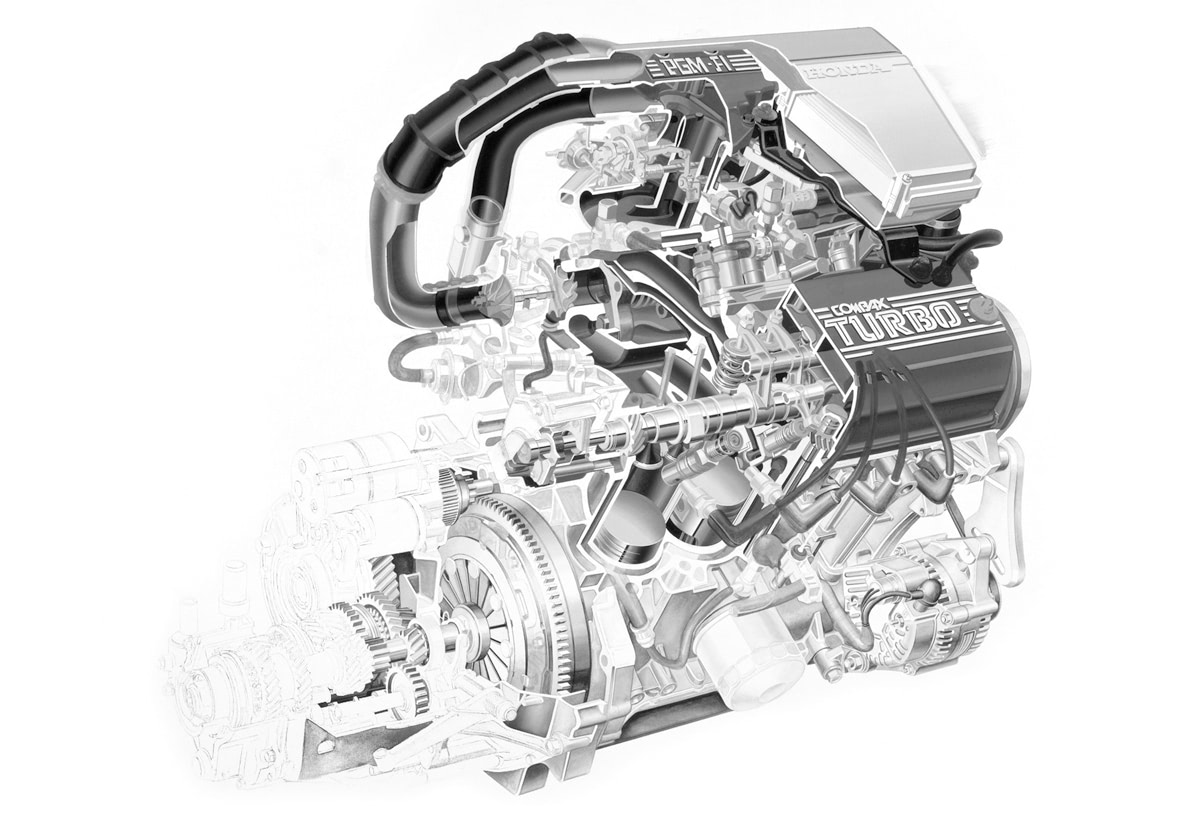

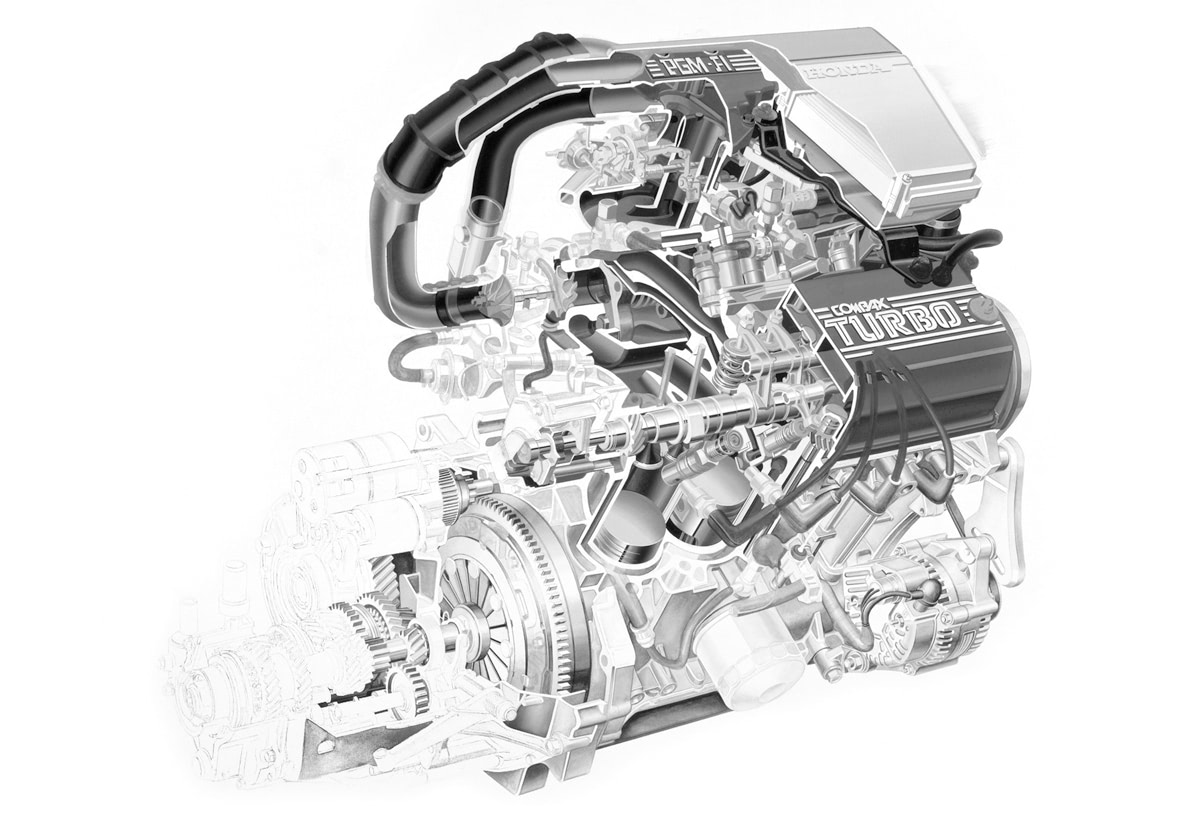

シティに搭載されたホンダ独自の電子燃料噴射装置であるPGM-FIを採用したターボエンジン。83年10月にはインタークーラー付きターボⅡ(ブルドッグ)を追加した。最高出力は110ps/5500rpm。

掲載:ハチマルヒーロー vol.16 2011年 11月号(記事中の内容はすべて掲載当時のものです)

全ての【写真5枚】を見る 関連記事:ハチマル・テクノロジー記事一覧