【エンジン屋烈伝 石田宜之 Vol.5】

「本当は航空機の設計をやってみたかったんですよ。でも、敗戦によって日本に航空機産業はありませんでしたし、さりとて今さら船というのもなんですし……。結局、残ったのが自動車ということで(笑)」と取材の合間に石田はこんなことを語ってくれた。

年賀状の絵柄に次期戦闘機の手描きイラストを添え、担当編集者とは最新鉄道車両の話で大いに盛り上がる。石田宜之という人物、根っからの機械好き、メカニズム好きであることが、言葉の端々、態度のひとつひとつから伝わってくる。

優秀なエンジニアが、必ずしも機械好き、メカニズム好きである必要はないかもしれない。業務として、忠実に職務をこなせばそれで事足りるのかもしれないが、機械に愛着を持つ人間が手がけた製品には、なにかひと味違うものが感じられる、と言ったら迷い言として笑われるだろうか?

それならば、石田が設計したRB26DETT型エンジンを積むスカイラインGT‐Rを走らせてみれば分かる。滑らかでぶ厚いトルクを発生する中速回転域から、スーッと踏み込んでいった時のエモーショナルな回転上昇感は、数値のみで設計されたエンジンとは異なる有機的な感触を伝えてくる。

欠点のない完成度の高いVエンジンとして知られるVQ型も石田の設計によるエンジンだが、その性格はまったく正反対のものとなる。

「VQはロジックに徹して作りましたが、RB26はパッションで作りましたよ」と笑う。本音と建前、趣味と実用、夢と現実。同じ仕事に向かうのでも、題材によってスタンスが違ってくる。だから人間はおもしろい。

Vol.4までにRB型エンジンにいたるまでの石田が担当したエンジンについて触れてみたが、その話の流れの中で、日産にとっては久々の新型エンジンとなるCA型エンジンが、石田のエンジン屋人生にとってもひとつの転機となったような印象を受け、このエンジンと石田のかかわりをもう少し探ってみることにした。

石田がCA型エンジンの担当になったのは1980年代に入って間もない頃だった。入社してすぐに排ガス対策型のZ型の部署に配属され、これを完成させて昭和53年排出ガス規制をクリアすると、次にL型6気筒改修化の業務に就くことになる。これが1970年代終盤のことで、R30スカイラインに搭載するL20型6気筒の軽量化と効率化が石田に与えられた業務だった。

「本来的には全面変更すべきエンジンだったんですが、当時の上層部判断で近代化の改修による継続使用の道が選ばれたんですね」

こんなふうにとつとつと語る石田だったが、同時期にトヨタがM型6気筒の後継となる1G型6気筒を新規に開発していた事実があっただけに、日産としてはL型の延命策でなく、ここで新型エンジンを投入しておくべきだった、と判断の誤りを悔しがる。

「そりゃ、エンジニアですから、新しいエンジンを手掛けたいのは当然ですが、トヨタ1G型登場のタイミングは日産にとっても勝負どころでした。それまで2Lの6気筒のクラスは日産が優位に立っていましたが、1G型搭載車(GX50クレスタ)の登場により逆転を許すことになったわけですから」

石田の話を聞いていると、L型エンジンの近代化にかかわったことは、ある意味、白紙状態で臨む新型エンジンの開発より、既存の物を再活用(もちろん新規に設計し直したい個所はたくさんあったことだろうが)しなければならなかった点で、よい意味での妥協を学んだのではないかと思われる。

実際、この後に石田はVG型、RB型のDOHCも手掛けることになるが、シリンダーディメンションを見ても分かるように、VG型もRB型も依然としてL型のスペックを引き継いでいる部分がある。新型エンジンといいながら、旧エンジンの生産設備や工作機械を流用しなければならない「お家の事情」というものが存在するのだ。

さて、L系6気筒の改修を終え、CA型の担当となった石田だが、基本型のSOHCエンジンはすでにその全容が決まっていた。考えてもみれば、CA型エンジンはL型4気筒(排ガス対策型のZ型4気筒も含め)の後継エンジンとして、日産にとっては10年ぶり以上となるまるっきりの新型エンジンだ。Z型の完成と同時にZ型で積み残した諸問題、軽量化や効率化に焦点を当てたエンジンとして開発が始まっていたことは想像に難くない。

石田はここで、シリンダーヘッドの設計を行ったというから、1980年に入った頃のCA型エンジンは、そのアウトラインこそ決まっていたものの、細部は現在進行形の形をとっていたことになる。聞けばL系6気筒の改修チーム(といっても数人だったというが)が、そっくりCA系の開発チームに移籍になったという。

当時の試乗記事を見直してみるとはっきりするが、辛らつなリポーターの表現を借りると「Z型はターボを装着してやっと普通のエンジンになった」ということになる。もっともこの点に関しては、L型6気筒についてもまったく同じで、石田が手掛けた改良型の仕様となって「重苦しさがとれ、やっと直列6気筒らしい軽い回り方になった」と評価されるようになっていたから、1970年代後半のエンジンがいかに性能をスポイルされていたかが伝わってくる。

「私が移った頃は、CAがデビューする直前(時期を照合すると1年ほど前と思われる)で、設計も佳境だったんですが、まったくの新エンジンでしたからよく壊れました。現在のようにコンピューターによるシミュレーション技術が確立していたわけでもなく、回したら壊れたというケースがほとんです。こんなときは、残骸を集めてきて原因を特定しようと推論するんですが、壊れ方の順番がなかなか分からない。ピストンに穴があいたのか、それともコンロッドが最初に折れたのか、ボルトの強度不足なのか、といったような具合でした。しかし、悠長に構えている時間もないですし、こんな場合は疑わしいと思われる個所を一気に対策してしまうんですね。そんな対処方法を採っていました」

技術者としては、正確に原因を突き止めたいという欲求はあったものの、開発の期限が切られていたため、疑わしきはすべて対策するという、どんぶり勘定的な対策手法が採られていた。紆余曲折しながら正解にたどり着くという、ある意味試行錯誤の時代だったようにも思えるが、しかしこれがよかった、と石田は振り返る。

「どこかに問題があるから壊れてしまう。そのダメなところを見つけ出し、対策手法を考えることで技術者も成長するわけです。少々語弊のある言い方かもしれませんが、失敗することで前に進める。企業として、失敗はないに越したことはないんですが、いざ失敗した場合、どうしたらいいのか分からず手詰まりになってしまう。失敗のないことは、あながちもろ手を挙げて喜べることではないと思うんですよ」

こうした試行錯誤の時代にあって、石田はおもしろい設計の格言を教えてくれた。「分からなかったら2倍にしておけ」というトラブルシューティングである。少し強度不足、容量不足だと思ったら、そのマージンを2倍で見ておけ、という考え方である。一見すると大ざっぱなようだが、もともとある程度の強度、容量を見込んで設計したものが、おそらく少し足りないことで壊れるわけだから、だったら倍にしておけば絶対に間違いない、という考え方である。

当事者の方には大変失礼な言い方だが、一種の武勇伝的なおもしろさがあり、理路整然とロジックに従い作られていたと思われるエンジンが、実は試行錯誤のたまものだったというのはなかなかおもしろい話である。

「大切なのは、知恵のある人の意見に耳を傾けられるかどうかではないでしょうか」と石田は言う。聞くとこれまたおもしろいのだが「だからと言って全部正しいかというと決してそんなことはない。しかし、他人のアドバイスの意味を理解できない技術者はだめですね。正しい方向に伸びていけなくなってしまう」と言う。

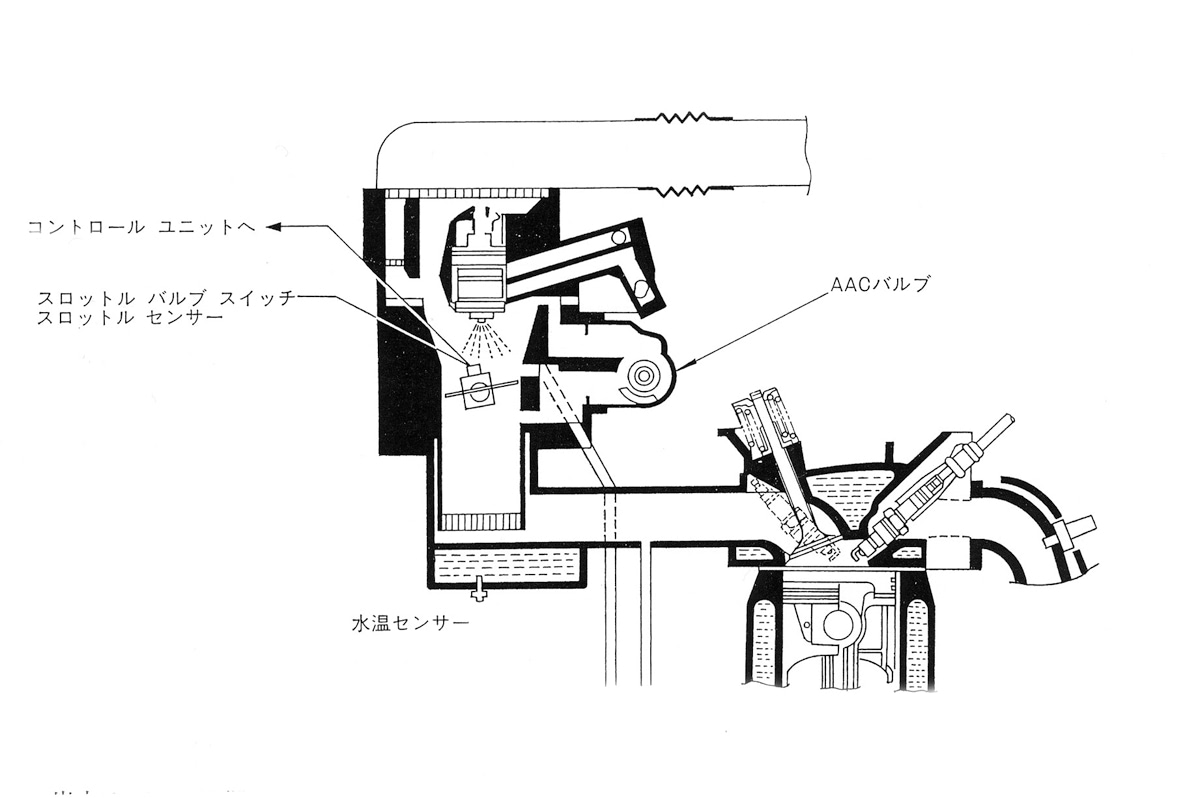

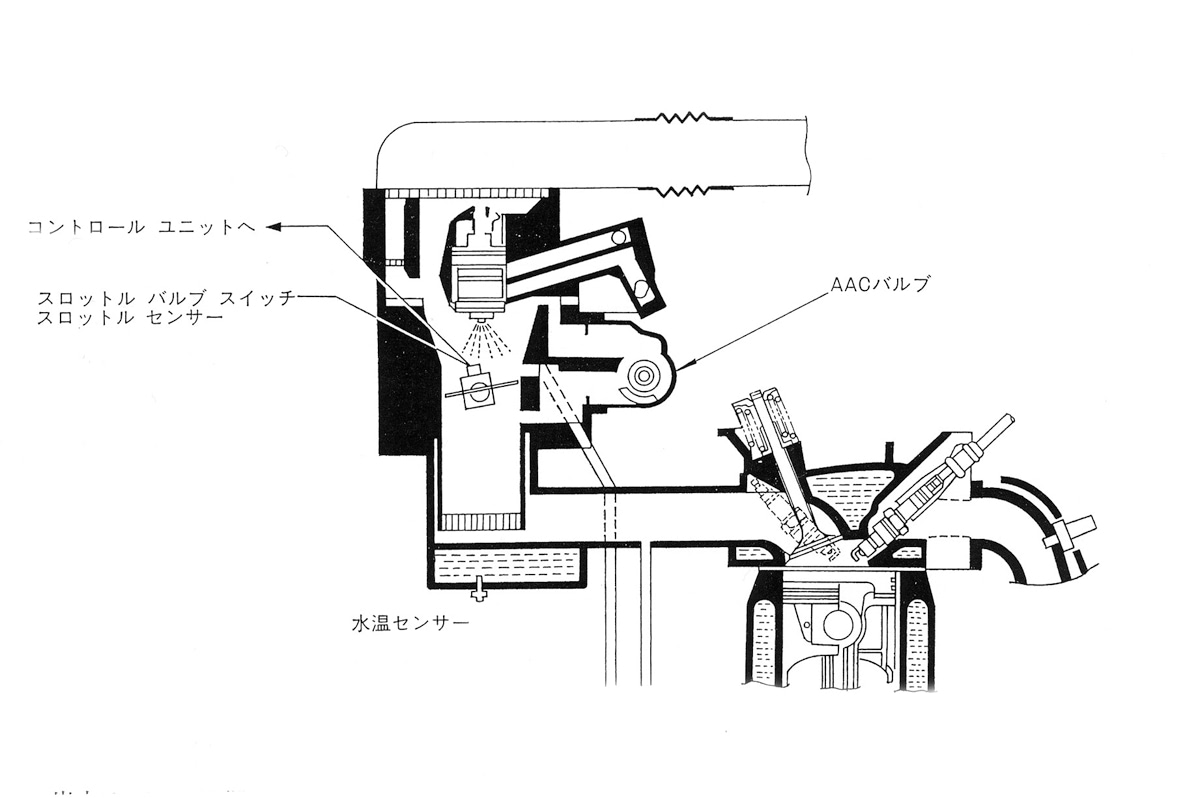

CA型のターボ仕様。エンジン型式はCA18DET型。カット写真はS13シルビアK’s用のもの。

システム図はT12オースターターボ。ヘッド回りがコンパクト、吸排気の流れが一直線に近く、近代化された設計思想で作られたことが一目瞭然だ。この方向性は石田が提唱したものである。

1992年6月デイトナスピードウェイにて。キャノピーの形からも分かるように石田の後方の車両はNA3.5Lの新型グループCカーNP35。石田はこの車両の開発にもかかわった。

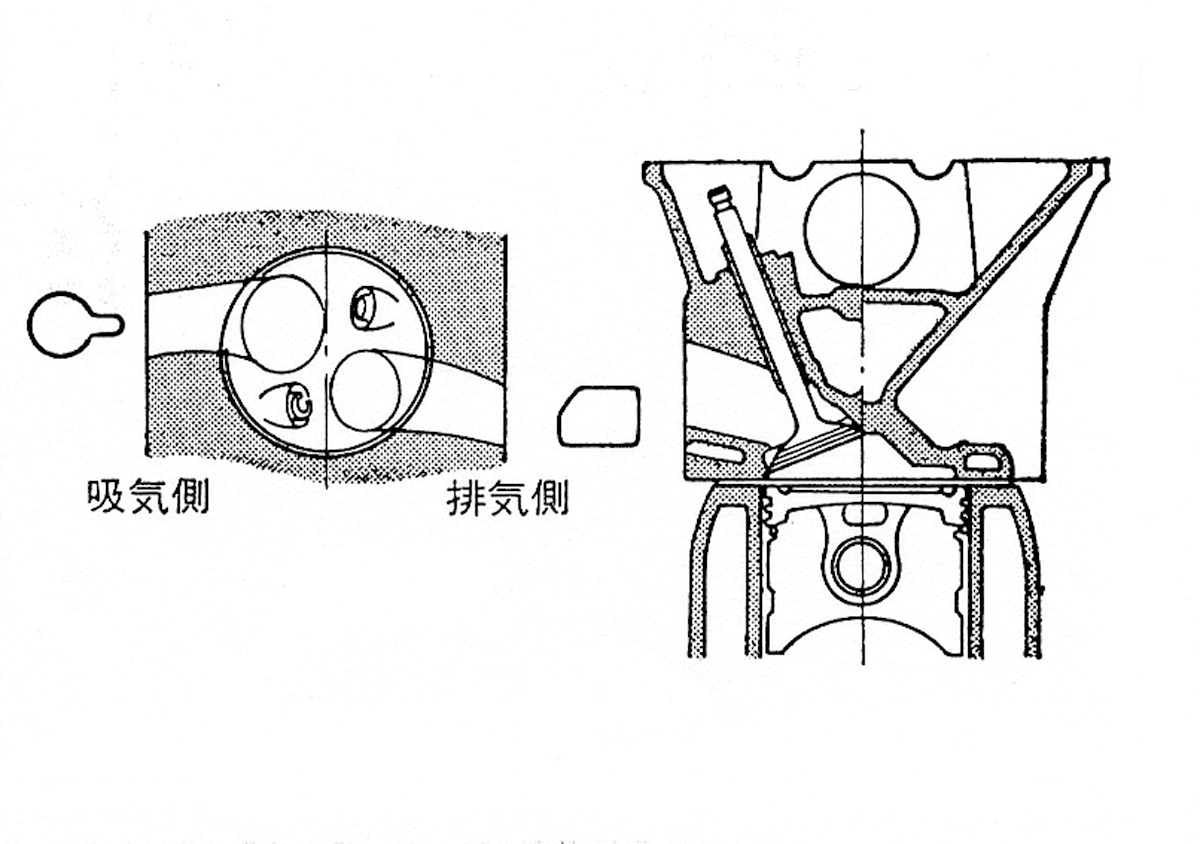

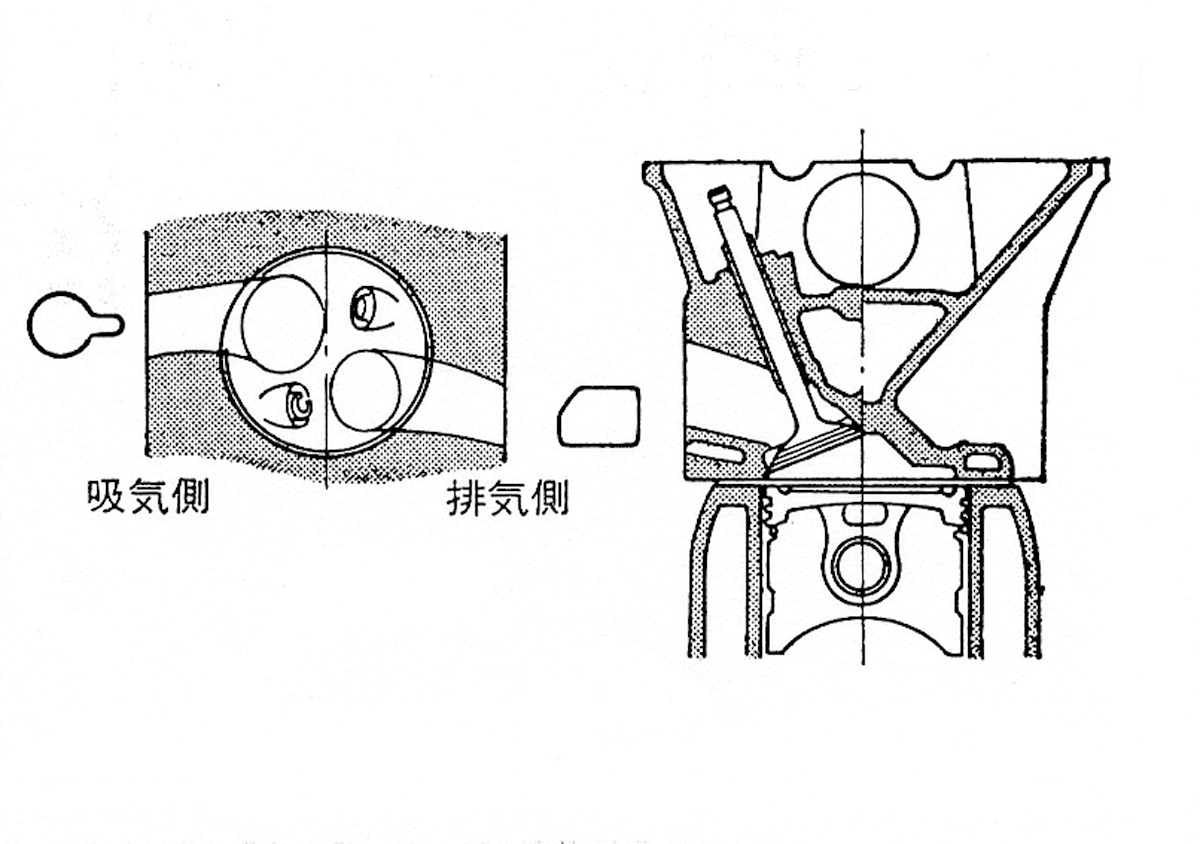

石田がひと工夫したというSOHCキャブレター方式のCA型エンジン。排出ガス規制対策後もキャブレター方式は継続使用されていた。燃焼面から考えれば電子制御燃料噴射方式が圧倒的に有利なのだがコストとの兼ね合いでそうならなかった車種、グレードも多く存在した。

対角上にツイストして配置された吸排気バルブとポート形状に注目。

ノスタルジックヒーロー 2013年2月号 Vol.156(記事中の内容はすべて掲載当時のものです)

石田がひと工夫したというSOHCキャブレター方式のCA型エンジンなど、全ての【写真5枚】を見る